En el abrigo Waraotuma a Tuaranoko hay una iniciativa deportiva que integra a las etnias warao, e’ñepá, kariña y pemón a través del deporte.

En Waraotuma a Tuaranoko, el abrigo indígena más grande de América Latina, hay una iniciativa deportiva que contribuye en la integración de las etnias warao, e’ñepá, kariña y pemón a través del deporte

Gracias, en warao, se dice yakera. Agua, jo y mano, jomo. La traductora se llama Douglys y su cabello, liso y despeinado, está sudado de tanto jugar voleibol. Al lado están Yalizka, Katia, Pedro y seis niños waraos más. Cada uno tiene su sobrenombre. A Yalizka le dicen Doka; a Katia, Chichita; y a Pedro, Chinguito. Al principio se avergüenzan con la cámara, responden corto y sencillo. Luego sueltan la lengua. Sobre todo Pedro, que es bastante inquieto. Cuando la conversación gira hacia el deporte, la pandilla empieza a hablar de sus favoritos: futbolito y voleibol.

Douglys es la líder del grupo. Se para y explica cómo hace los mates. “¡Así!”, tira la pelota hacia arriba y “¡así!”, la mata con la palma de la mano. Tiene nueve años y mucha madera para ser deportista. Katia, por otro lado, dirige a la pandilla en el partido de futbolito que jugaron entre ellos. Sonríe tímida cuando escucha que es buena entrenadora. Dice que disfruta estar con sus amigos. Douglys responde “compartiendo” cuando le preguntamos: “¿Y cómo comparten?”. Los niños tienen dos pelotas, que suele darles la tía de Douglys.

–Y cuando no tienen, ¿dónde piden?

Todos voltean.

–¡Allá, ve! –gritan al unísono.

Lo que señalan es el clubhouse naranja del Proyecto Klabu, un clubhouse con cinco estantes y una barra que presta artículos deportivos en el abrigo Waraotuma a Tuaranoko, ubicado en Boa Vista, estado de Roraima, Brasil. Lo hacen de lunes a viernes y a veces sábados y domingos. Klabu es, según los trabajadores AVSI Brasil, el proyecto más querido de Waraotuma a Tuaranoko, el abrigo indígena más grande de América Latina.

Klabu, que significa club en suajili, arrancó en 2018. Su fundador es Jan van Hövell, un abogado neerlandés que hizo una pasantía con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y notó algo tan obvio, que precisamente por obvio, pasa desapercibido: que en los campos de refugiados todo el mundo prioriza sobrevivir, pero no hay espacios para relacionarse, hacer ejercicio y practicar deportes. Entonces se comprometió a buscar una solución. Jan presentó una propuesta a Acnur, que consistía en una biblioteca que todos los días prestaría equipos deportivos —uniformes, tacos, balones— a la comunidad de refugiados y la comunidad misma debía organizarse para regresarlos. La propuesta gustó y fue aprobada.

El primer Klabu se instaló en Kenia. Allí trabaja un staff que atiende a personas de más de 10 países. Luego se expandieron a Bangladesh, Grecia, Países Bajos, Mauritania y Brasil. De acuerdo con van Hövell, reciben a más de 35 mil personas: 1.416 provienen de pueblos indígenas venezolanos.

Jéssica Fernandes, oficial senior de Protección Basada en la Comunidad de AVSI Brasil, dice que los mismos pueblos indígenas propiciaron la llegada de Klabu a Waraotuma a Tuaranoko. Cada vez que había asambleas con los representantes de AVSI, los líderes pedían que así como les llevaban clases de portugués y de informática les llevaran deporte. Para darle, por qué no, uso al cuerpo.

AVSI intuía que el deporte no solo sería provechoso en lo físico, también integraría a la comunidad. Después de todo, en Tuaranoko conviven pueblos e’ñepás, waraos, pemones y kariñas, todos provenientes del sur venezolano. Son etnias con lenguas y costumbres muy diferentes, que no quieren estar juntas porque su relación en los abrigos suele ser conflictiva. El deporte se convertiría, entonces, en un lenguaje universal. “Una oportunidad”, según Fernandes, “de crear vínculos más genuinos” dentro del refugio.

La organización sondeó con representantes de Acnur, quienes mencionaron el impacto positivo de Klabu en varios campos de refugiados. De ahí empezaron conversaciones, que luego se convirtieron en viajes para conocer los abrigos indígenas. Además de estar en Tuaranoko, van Hövell y su equipo visitaron Pacaraima, primer pueblo brasileño en la frontera con Venezuela, y vieron el albergue Janokoida, cerrado por la Operación Acogida a finales de 2024. Los aidamos [líderes] de Janokoida pidieron el proyecto. “Hasta escribimos cartas”, cuenta Jesús Nolberio Paredes, aidamo warao en Pacaraima; pero Tuaranoko quedó como la primera sede de Klabu en Latinoamérica.

La expedición por Tuaranoko está cargada de calor y humedad. Los indígenas están amuñuñados en las carpas blancas de Acnur y cercados por funcionarios de la Operación Acogida, la respuesta federal del Gobierno de Brasil a la crisis migratoria venezolana. Fuera de las carpas los indígenas están sentados en el piso, en colchonetas o en potes de pintura; el resto descansa dentro. El camino muestra los fogones en donde preparan la comida; los puestos de artesanía; los trailers de las oenegés; el comedor en el que hacen la cola para desayuno, almuerzo y cena; y en el fondo, como quien no quiere la cosa, las canchas de voleibol y de fútbol.

Quien guía la expedición es Thiago Costa, responsable de Klabu en Brasil. Thiago llega a las 9 de la mañana, descansa al mediodía y cierra el clubhouse a las 5 de la tarde. Desde temprano hay adultos y adolescentes esperándolo con el carnet indígena, que usan para entrar y salir del refugio. Lo canjean por pelotas, uniformes, tacos y se van a jugar. Al terminar devuelven lo prestado y Thiago -o su equipo de voluntarios- le dan las identificaciones. También hay niños. Demasiados. Sin embargo, Thiago no puede prestarles nada sin autorización de sus padres. Política de agencias internacionales. “Pero sí”, reconoce, “a veces prestamos”.

A Thiago se le nota satisfecho. Sobre todo cuando no responde preguntas. Nutricionista de profesión, llegó al puesto porque AVSI, aliada de Klabu en Brasil, abrió una convocatoria, se postuló y lo eligieron. Aunque se ve tímido, es elocuente en portugués, inglés y español. Thiago precisa a la comunicación como la barrera entre ellos y los pueblos indígenas: “A veces no hablan español y nosotros somos brasileños y tenemos que hablar en español. Nuestro español, a veces, no es muy bueno”.

Pero pese a eso, le tienen cariño. Se refieren a él como hermano. Y no es difícil entender el por qué. Después de todo, su cara simboliza los buenos días. La mañana no arranca si no llega Thiago, porque no hay nada que hacer en el refugio. Klabu inyecta la adrenalina. De pronto un día sin trabajo y sin escuela se convierte en deporte. De pronto un día más mirando a la nada, agobiados por vivir en un país en donde ni te puedes comunicar en tu propio idioma, pasa a ser risas y bromas.

La llegada de Klabu cambió la vida de Lidiannys Zambrano, una adolescente warao de 17 años. Ella migró a Brasil para reencontrarse con su familia. El primer año en el refugio lo pasó triste. Su hermana se había ido hacia el interior y se la pasaba pensando en si “estaría bien o mal, o no sé”. Vivía todo el día encerrada. Su hermano y su mamá no hallaban cómo animarla. Y nada cambió hasta que escuchó a Thiago. Él pasaba todos los días carpa por carpa, invitando a los niños a jugar. En medio de su tristeza, Lidiannys preguntó si incluirían voleibol y él le dio la buena noticia. La primera vez que fue andaba con mucha pena. El voleibol le recordaba a su comunidad en Tucupita, Venezuela —donde jugaba—, y a su hermana —con quien jugaba—, así que fue difícil recomenzar. Pero ahora juega a cada rato. Lo hace descalza y feliz. Dice que Thiago la ayudó a reencontrar su pasión.

Niñas, niños, adolescentes o adultos, todos encuentran un lugar en Klabu. Tal vez por eso la comunidad se desespera cuando cierra por uno o varios días. “Hermano”, le dicen a Thiago, “¿cuándo vas a abrir? ¿Cuándo vas a prestar la pelota? Necesitamos que vuelva la pelota”.

El desplazamiento forzado de indígenas venezolanos a Brasil comenzó, según la experta en pueblos e’ñepá Marielys Briceño Altuve, alrededor de 2014 y arreció en 2017. Coincidió con la emergencia humanitaria compleja que empezó en Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez.

La primera década del mandato chavista, apunta Briceño, fue buena para los pueblos indígenas. Se reconoció el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que les confiere el derecho a mantener su cultura y a participar en “las decisiones que les afectan”. Y la Constitución del 99’ garantizó el respeto a sus idiomas (Art. 9), reconocimiento a su organización social, política y económica (Art. 119) y se comprometía, sobre todo, a que el Estado aprovecharía los recursos naturales en hábitats indígenas sin “lesionar su integridad cultural” (Art. 120).

Pero para la segunda década todo cambió. Por un lado, gracias al violento y lesivo Arco Minero del Orinoco; y por otro, debido a la hiperinflación que los forzó, como a 7.9 millones de venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), a desplazarse de sus tierras ancestrales.

De los indígenas que se desplazaron hacia Brasil

El problema es que en este país su situación no mejora.

Para empezar, no hay cifras exactas de cuántos indígenas venezolanos hay en Brasil. En 2021 la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Estado brasileño estimaron que habían llegado más de 5.000 desde 2016; pero asociaciones civiles como Kapé-Kapé destacan que hay entre 5.000 y 6.500 waraos. Jesús Nolberio Paredes, aidamo y coordinador indígena en el estado de Roraima, asegura que hay “alrededor de 10 mil waraos entre adultos, adolescentes y niños en diferentes estados de Brasil”.

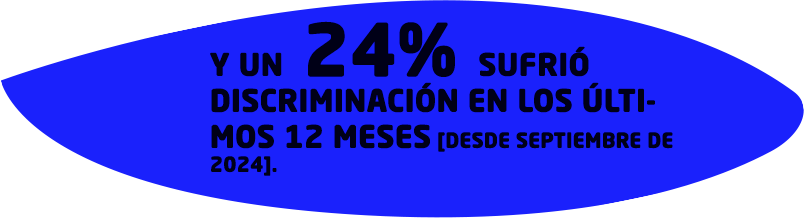

Las estadísticas, por su parte, arrojan un panorama desolador para los pueblos indígenas venezolanos:

Marielys Briceño Altuve insiste que esto sucede porque son indígenas. Se pregunta ella: “¿quién le va alquilar a indígenas? Consideran que el indígena es un burro que no va a generar renta y ¿cómo me va a pagar un alquiler?”.

Además de problemas con la vivienda, encuentran precariedades en educación, comida y salud. En Brasil, por ejemplo, existe el Sistema Único de Salud, que es universal y acceden tanto brasileños como venezolanos. Pero los pueblos indígenas brasileños, como los venezolanos en Venezuela, tienen su servicio médico propio: el Subsistema de Atención a la Salud Indígena (SASI). El SASI procura darles una atención diferenciada, adaptada a su cultura y necesidades. Pero los indígenas venezolanos encuentran muchas dificultades para acceder a este sistema y quedan en manos de médicos que no hablan su idioma.

Aunado a esto, los indígenas venezolanos están expuestos a agresiones y al hambre. “Hay casos graves de niños que están en estado de desnutrición”, revela Priscilla Cardoso Rodrigues, coordinadora general del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Roraima. Ella explica que el Estado no los ve como indígenas sino como inmigrantes. Por ende, tarda en reconocerles los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT.

El equipo improvisado de voleibol y futbolito. Foto: Shanti Sai Moreno

Son situaciones como estas las que motivan a que muchos terminen en un refugio como Waraotuma a Tuaranoko. Ellos tienen la opción de ocupar espacios en la ciudad, pero terminar en la calle les da pánico. Y en un refugio, al menos, los resguarda la Operación Acogida, tienen instituciones sociales que los ayudan o asesoran con su documentación; y lo más importante: desayuno, almuerzo y cena.

Pero sería ingenuo decir que obtienen estos beneficios sin dar algo a cambio. Porque, al final, en los abrigos ellos no controlan su destino ni tienen la autonomía que les reconocen los gobiernos y los convenios internacionales. Participan en algunas decisiones, pero de acuerdo con los expertos consultados para esta investigación son abrumadoramente más las veces en que las decisiones se toman desde arriba.

Eso sí, en el caso del Proyecto Klabu hubo consenso. ¿Por qué?

De las 1.416 personas que viven en Waraotuma a Tuaranoko, 555 son niños en edad escolar. Estos niños deberían asistir al colegio, pero no lo hacen. Acnur revela que el 66 % —y en otros albergues hasta el 86 %— se queda en el abrigo, jugando o viendo a los adultos jugar. La falta de estudios impacta más si se compara con la de los no indígenas, que apenas es de un 17 %.

El problema es que no hay cupos. El Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes, publicado por R4V en septiembre de 2024, reveló que el sistema educativo del estado de Roraima se encuentra sobrepoblado. Hay largas listas de espera, y solo se puede cubrir un 40 % de la demanda de cupos.

Existen, también, otros inconvenientes. R4V encontró que, en un 59 % de los casos, no hay información suficiente sobre la documentación para inscribir a los niños en instituciones educativas, por ende pueden perder hasta un año. Y en el caso de los que sí la tienen, el dolor de cabeza es el idioma (46 %). En los pueblos indígenas este problema se agudiza. Primero, porque tienen que aprender uno muy distinto al que hablan en su comunidad; y segundo, porque el convenio 169 de la OIT les garantiza el derecho a una educación bilingüe e intercultural, que de momento es imposible en Brasil y que dificulta su integración educativa.

Esta situación los vulnera. Mucho. A los niños les avergüenza ser indígenas. El resultado de esa desesperación es la renuncia a su identidad y cultura: “Aquí en Boa Vista, en Roraima, hay mucha discriminación”, lamenta Priscilla Cardoso, “entonces quieren hablar portugués perfecto para que nadie sepa que son indígenas”.

Este es el ejemplo de Douglys, nuestra traductora. Aunque da indicaciones y habla muy bien la lengua de su comunidad, reitera que sus amigos son waraos, pero ella no.

Esta vergüenza que sienten las generaciones más jóvenes le quita el sueño a los aidamos. Porque necesitan a una generación de relevo que se sienta orgullosa de ser indígena y quiera mantener su lengua y sus costumbres.

Caimanera antes de la partida oficial. Se juega como si fuera un partido oficial. Foto: Shanti Sai Moreno

Está nublada la mañana en Tuaranoko. En una cancha juegan los adultos y en la otra los niños. Thiago les prestó una pelota. Se armó el cinco contra cinco.

David, Éiker, Maikol, Ángel, Ángel David, Aarón… unos juegan descalzos, otros en cholas; la mayoría con franelas verdes de la Prefectura de Boavista, otros con remeras del Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Casi todos los niños son waraos, salvo Ángel David, que es kariña. Fuera de la cancha sus amigos le recuerdan que es un mestizo; dentro es uno más del grupo.

Uno de los equipos ataca y la pelota cae en los pies de Aarón. Aarón se perfila, le pega y… sácala. Él y Ángel David saltan y gritan SIUUUUUUUUU, emulando la famosa celebración de Cristiano Ronaldo. CR7 es un jugador icónico entre los niños, de hecho Aarón lleva su ´7´ en la espalda. Warao y kariña, kariña y warao. Aquí conviven juntos, no son rivales.

Ángel David y David no querían foto, pero su amistad supera la pena. Fotografía: Shanti Sai Moreno

Éiker y Maikol también son amigos. Éiker tiene 10 años y es el alto, el ‘9’. Maikol tiene ocho y es el ágil, el regateador. Los niños warao se conocieron en el refugio y ahora son inseparables. Éiker lo interrumpe, en medio de la entrevista, para contar cómo hicieron un gol. “Él se lo quitó, me la pasó…”.

Y sácala.

Ambos quieren ser futbolistas profesionales. Maikol no fue a la escuela para jugar en la tarde. Lennys López, su mamá, se vino a Brasil para darles una mejor vida a sus hijos. Cuenta que Maikol le confió sus planes para el futuro:

Cae la tarde. Las artesanas venden pulseras. Muchas de ellas son madres o abuelas, así que quieren hacerlo rápido para apoyar a la familia en el torrente de actividades que preparan Klabu y AVSI en el abrigo.

Thiago y el Equipo de protección basada en la comunidad sacan damas chinas, dominó, ajedrez, la mesa de ping pong, pelotas de voleibol y futbolito, medias, tacos, uniformes. En las canchas habrá dos partidos. En uno jugarán solo hombres; en el otro, el equipo será mixto. Ambos estarán vestidos por Klabu. Los niños y representantes empezarán a aglomerarse alrededor de las canchas. Algunos solo verán y animarán, otros esperarán que terminen los partidos para retarla; con suerte podrán jugar un rato.

Empieza el partido de fútbol.

Hermes Ávila, la voz de Tuaranoko, lo narra en warao y español. Lo hace tan fuerte que la música, que está a todo volumen, pasa desapercibida. Del otro lado, Lidiannys da una arenga a sus compañeras de voleibol.

–Bueno, muchachas, vamos a jugar. Hoy es día de amistades, vamos a divertirnos. Que siempre estamos ahí ayudando al Hermano [Thiago]. Siempre vamos a estar ahí.

La partida comienza…

Al final da igual quien gane porque es viernes de fiesta. Y a veces esas fiestas deportivas, esos momentos en donde la comunidad se une, se convierten en el refugio. Como resume la coordinadora de Waraotuma a Tuaranoko, Nadya Silveira:

“El deporte es el corazón de los abrigos indígenas”.

¿Por qué los indígenas querían que hubiera deporte en Tuaranoko? Más allá de unirlos como comunidad y de contribuir a su salud física y mental, ¿qué veían los aidamos que los llevó a pedir un proyecto como Klabu? Las respuestas parecieran obvias, al menos a simple vista. Pero cuando se mira con lupa la cultura occidental y se compara con la indígena, las diferencias suelen ser sustanciales. Así que es razonable pensar que veían distinta la necesidad de un proyecto como Klabu.

El historiador y doctor en Antropología Social por la Universidad de Brasilia, Maxim Repetto, cuenta que los indígenas no tienen una palabra para deporte. Pero explica que la actividad física los vincula a la tierra, y que para ellos es fundamental que el ser humano esté integrado consigo mismo y con la naturaleza.

Repetto imagina qué harían los indígenas si estuvieran en su comunidad: “Irían a trabajar en el conuco en la mañana, en la tarde irían a pescar. Los chicos acompañarían a sus padres a los trabajos diarios y ahí iban a estar haciendo actividades físicas. Tal vez al final del día se encuentran y juegan pelota. Ahora, el contexto de los abrigos es una situación artificial. No pueden andar en cualquier lugar, no hay un bosque para tú salir a caminar, ir y traer semillas. Ellos tienen que ir a otro lugar a buscar esas cosas”.

Por ende, puso sobre la mesa una reflexión vital: cómo el sedentarismo afecta el futuro de los pueblos indígenas.

“En una comunidad la fuerza de trabajo son los jóvenes. Los que van a ayudar a derrumbar un bosque de árboles para hacer un conuco nuevo son los jóvenes. Cuando tú estás en una situación en la que estás más sedentarizado, por las dinámicas de los propios abrigos, me parece normal que ellos vengan a decir: ‘Bueno, necesitamos proyectos para movilizar a los jóvenes’, para que no estén parados y también puedan desarrollarse”.

Tal vez el consenso entre los representantes del refugio y los líderes indígenas está en cómo conciben el sedentarismo. Porque un cuerpo inmóvil no es productivo, envejece. Y es en esta visión del cuerpo en donde parecen estar los puntos en común entre una sociedad occidental y una sociedad indígena.

Joisi, en warao, significa camino. Kobe, corazón; y vida, diko.

Sorprende que, así como los warao no tienen una palabra específica para deporte, tampoco la tienen para el tiempo. En warao, tiempo se escribe kura. Pero kura también significa:

espacio,

año,

edad,

estrella.

Es como si no pudieran separar el tiempo del lugar donde viven, de la tierra.

Lo que queda claro del Proyecto Klabu es que sirve para engañar al tiempo. De lunes a viernes, los días en Waraotuma a Tuaranoko parecieran pasar rápido. Pero tal vez los pueblos que están allí puedan salir y reiniciar su vida en un territorio nuevo, a una frontera y miles de kilómetros de la comunidad de donde son desplazados y a la que parece imposible que vuelvan.

Le pedimos a los niños que se retrataran: este es el mundo visto desde sus ojos.